狭小地に注文住宅を建てるメリットは?注意すべきポイントについて解説!2025.03.28

目次

- 狭小地に注文住宅を建てるメリットは?

- 狭小地を購入するときの注意点は?

- 狭小地での住宅設計はどこに依頼するのがよい?

「駅から近い場所に一戸建ての家を建てたい」「子育て環境の良い地域に住みたい」といった希望を持って不動産業者やハウスメーカー、工務店などに依頼して住宅の土地探しをしている方も多いと思います。

しかし、交通や買い物の利便性が良いうえに生活環境も良好な人気エリアの土地はなかなか見つかりません。運よく出会えたとしても、高額で予算を上回ってしまうケースも多いでしょう。

その解決策として注目を集めているのが「あえて狭小地を選んで設計事務所に依頼してこだわりの注文住宅を建てる」ことです。

狭小地は土地代を抑えられる可能性が高く、子供の教育費や親の介護費用など将来の資金計画を考えながら、都心での快適な子育て生活を実現できる選択肢として人気が高まっています。

本記事では、狭小地での注文住宅建築のメリットやデメリット、成功のためのポイントなどについて、実例を交えながら詳しく解説します。

この記事でわかること

- 狭小地ならではのメリット

- 狭小地で設計する際に注意すべきポイント

- 狭小地ならではの設計の工夫

狭小地の定義とは?狭小地での注文住宅を選ぶ理由

狭小地は、主に東京23区や横浜、名古屋、大阪などの大都市圏の住宅密集地に多く見られます。

特に都心から10km圏内の人気エリアでは、坪単価が200万円を超えるような高額な土地も珍しくありません。

狭小地の定義は地域によって異なりますが、都市部では一般的に15~20坪(約50~66㎡)以下の面積の土地を指します。

これらの土地の多くは、不動産開発時の分割や相続による細分化の結果として生まれたケースが多いため、整形な長方形ではなく三角形や台形、L字型といった変形した形状が多いことが特徴です。

一見すると建築が難しそうに見えるこのような狭小地ですが、相場よりも20~30%程度割安で購入できるケースが多く見られるのです。

経験豊富な設計事務所によって狭小地に対して適切なプランで住宅設計を行うことで、駅徒歩10分圏内といった好立地で、スーパーマーケットやコンビニ、学校などへのアクセスも良好な、生活利便性の高い充実した快適な住まいを実現できる可能性があります。

狭小地に注文住宅を建てるメリット

狭小地に注文住宅を建てることには、次のような大きなメリットがあります。

【狭小地に注文住宅を建てるメリット】

- 生活利便性の高いエリアに居住できる

- 好立地の割に総額を抑えられる可能性がある

- 税金を安く抑えられる

- 無駄を省き効率的なライフスタイルが可能

生活利便性の高いエリアに居住できる

狭小地の一番のメリットは、駅や商業施設が近接する利便性の高いエリアに住める可能性が高いことです。

通勤・通学に適した立地は移動に掛かる時間が大幅に減るため、一日の中で自由に使える時間がその分だけ増えます。仕事や趣味、育児などに掛ける時間が増える結果、生活のクオリティを高めてくれることでしょう。

好立地の割に総額を抑えられる可能性がある

狭小地での注文住宅の建築は、好立地でありながら総額を抑えられる可能性があることも魅力的です。

土地が小さく変形しているため相場より安価なため、土地の購入費用を抑えることができます。抑えられた費用を外観デザインやこだわりの仕様、耐震性能や気密断熱性能の充実など、住宅自体の予算により多く配分できますし、総額を抑えた分を貯蓄や教育費などに回すことも可能になります。

税金を安く抑えられる

狭小地は税金面でも大きなメリットがあります。

土地と建物の面積が小さいため、固定資産税や都市計画税を抑えることができるからです。

例えば、東京23区内で40㎡程度の土地に建つ3階建ての住宅の場合、年間の固定資産税は一般的な住宅の半分以下になることもあります。都市計画税と合わせても年間10万円程度に抑えられるケースが多く、家計の負担を軽減できます。

無駄を省き効率的なライフスタイルが可能

さらに、狭小地の注文住宅では効率的なライフスタイルを実現できます。限られた空間を最大限活用するために、住宅の設計も必然的に無駄を削ぎ落とした間取りと空間になるでしょう。

コンパクトな空間では必要なものにすぐ手が届き、生活動線も短くなるため効率的な暮らしが可能です。また、掃除の手間も少なく、家事の負担を軽減できます。

ただし、依頼する建築士の経験と技術に依存する部分が大きいため、依頼先を慎重に選定する必要があります。

狭小地に注文住宅を建てるデメリット

狭小地での住宅建築には、次に挙げるようないくつかの課題があることも知っておきましょう。

【狭小地に注文住宅を建てるデメリット】

- 建築費用が割高になることもある

- 建築法規でボリュームが制限される

- 将来的な増改築が難しい

建築費用が割高になることもある

狭小地の注文住宅の建築にあたっては、建築費用が割高になる傾向があります。

多くの場合は3階建ての設計が必要となり、構造躯体のコストが増加します。また、周辺環境や接道条件が悪い場合は、工事費が通常より高くなることがあります。

ただし、適切な設計の工夫と提案により、プランや性能も充実させつつコストを抑えることも十分に可能です。

建築法規でボリュームが制限される

建築法規による制限も重要な課題です。建ぺい率による建築面積の制限や容積率による延べ面積の制限、北側斜線制限などの高さ規制により、3階建ての建築が制限される場合もあります。

また、接道条件による建築制限にも注意が必要です。

そのため、土地を購入する前に建築士に相談し、建築可能なボリュームと照らし合わせて思い描く間取りが実現できるかを良く確認しておくことをおすすめします。

将来的な増改築が難しい

狭小地に建てる狭小住宅の将来的な課題として、増改築の難しさが挙げられます。なぜなら、敷地面積が限られているため、家族構成の変化に合わせた増改築が困難なケースが多いためです。

また、3階建ての場合は室内の上下移動が多くなるため、高齢世帯のバリアフリー化も課題となります。

これらの課題に対しては、新築時から可変間仕切りなどの将来的な変更可能性を考慮した設計を行うことが推奨されます。

狭小地の注文住宅の失敗事例

狭小地での家づくりは、計画段階での見落としが後々の後悔につながることも少なくありません。ここでは、よくある失敗例とその対策について具体的に解説します。

【失敗例1】思った以上にコストがかさんでしまった

土地代は安くても、建築費が割高になるケースが多く見られます。例えば、3階建てにするための構造計算費用、隣家との距離が近いための特殊な足場や重機の費用、地盤改良費用など、狭小地ならではの追加コストが発生したという事例です。

これを回避するためには、土地の契約前に、必ず複数の建築会社や設計事務所から概算見積もりを取り、総額を把握することが重要です。

【失敗例2】理想の間取りが実現できなかった

建ぺい率・容積率、斜線制限、日影規制など、都市部の狭小地特有の法規制によって、吹き抜けや大きな窓の設置が制限され、理想の間取りが実現できなかったという失敗もあります。

このような問題を防ぐ回避策として、土地の購入前に、その土地にどのような規制があるのか、役所調査や専門家への相談を通じて正確に把握しておくことをおすすめします。

【失敗例3】暮らし始めてから気づいた「住み心地」の問題

暮らし始めてから気づいた住み心地の問題も少なくありません。例えば、隣家との距離が近いため、窓の位置によっては視線が気になったり、生活音が響きやすいといったケースです。

また、住宅密集地では、日当たりや風通しが悪くなりがちで、採光・通風の不足が問題になることがあります。これを回避するための対策として、設計段階で窓の配置や種類(高窓、スリット窓など)を工夫すること、吹き抜けや天窓を設けて光を取り込むことを検討しましょう。

失敗しない!狭小地の注文住宅の設計ポイント

狭小地に注文住宅を建てる際には、以下のような点に十分に注意を払うべきです。

狭小地での制約を逆に楽しみながら、親身になって設計し様々なアイディアを共有できる建築士と出会うことが何よりも重要です。

縦方向の広がりで狭さを感じさせない工夫を

狭小地の住宅では平面的な広がりを望みづらいため、縦方向の空間を上手に活用することで居住面積を最大限確保することができます。

横方向の広がりが制限される分、吹き抜けやスキップフロアを取り入れることで、縦方向の広がりを演出します。

さらに、屋根裏をロフトスペースとして活用することで、限られた空間を有効に使うことができるでしょう。

このような縦軸のつながりが家族間のコミュニケーションを促進しますので、特に小さな子供のいる家庭では見守りがしやすいという利点もあります。

プライバシーに配慮しながらも採光を十分に

狭小地では隣棟間隔が狭いため、プライバシーの確保が重要な課題となります。そのため、必要に応じて壁面を設けるなど、思い切った対策が求められます。

窓の配置は隣家からの視線を十分に考慮する必要があります。

その一方で、室内が暗くなりがちですので吹き抜けを設けて高窓やトップライト、光庭などを効果的に配置することで、十分な採光を確保することが重要です。

収納は妥協せずに確保する

限られた空間で快適に暮らすためには、十分な収納スペースの確保が不可欠です。

各階に適切な収納を設けることはもちろん、小屋裏や階段下、床下などのデッドスペースを有効活用することで、収納力を高めることができます。

可動式の家具や間仕切りを使用した空間の使い分け

狭小地の住宅では、限られた空間を最大限に活用することが重要です。

そのためのアイディアとしては、可動式の家具や間仕切りを効果的に取り入れることです。

例えば、リビングダイニングに可動式の間仕切りを設置することで、在宅ワークスペースとしても活用できます。また、折りたたみ式のテーブルや収納式のベッドなどの可動式家具を導入することで、必要なときだけスペースを確保することができます。

これらのような工夫により、コンパクトな空間でも多目的な利用が可能となり、限られた面積でも快適な暮らしを実現できる可能性が高まります。

失敗しない「狭小地 注文住宅」の業者選び

狭小地での家づくりは、設計・施工会社の力量が住み心地を大きく左右します。ここでは、信頼できるパートナーを見つけるためのポイントをご紹介します。

「狭小地」の設計・施工実績が豊富か

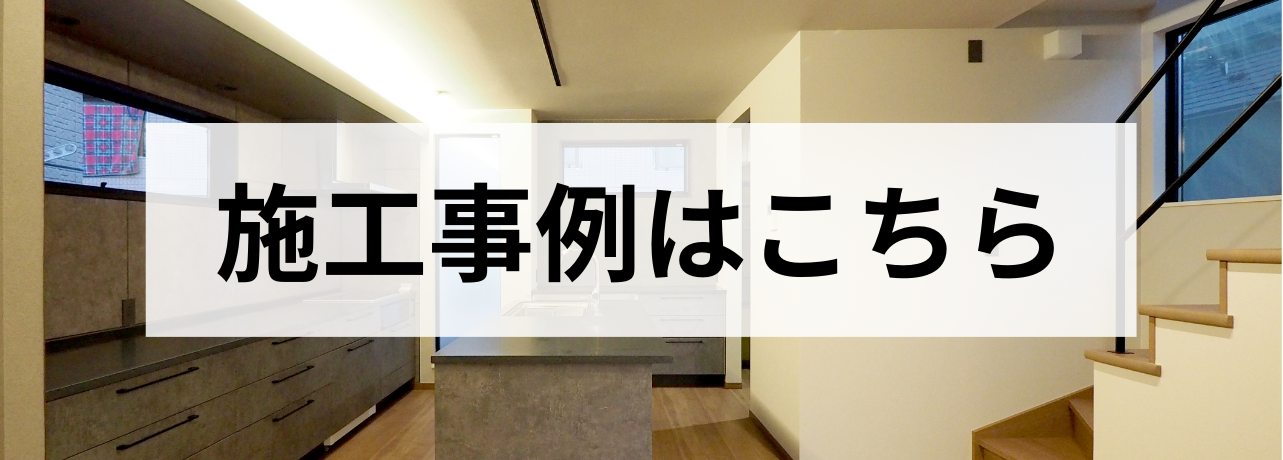

信頼できる業者を選ぶ際には、まずその企業のウェブサイトで、狭小地の施工事例を必ずチェックしましょう。特に、自社の希望に近いエリアや坪数のものを参考にすると良いでしょう。これにより、業者の経験値が確認できます。

法規制や地域特性に精通しているか

次に、都市部の複雑な法規制を熟知し、役所との協議にも慣れている業者を選ぶことが重要です。また、地域ごとの特性、例えば地盤の強さや風向きなどを理解した提案をしてくれるかも、選定のポイントとなります。これにより、土地のポテンシャルを最大限に引き出せます。

設計の自由度と提案力は高いか

さらに、設計の自由度と提案力が高いかも確認しましょう。狭小地の制約を逆手に取り、施主のライフスタイルに合わせた創造的な提案をしてくれる建築士や設計事務所を選ぶことをおすすめします。

例えば、吹き抜けやスキップフロア、デッドスペースを活用した収納など、具体的な提案内容を比較検討することが大切です。これにより、限られた空間を効果的に活かせます。

コミュニケーションは円滑か

家づくりは長期にわたる共同作業です。そのため、ささいな疑問や不安にも真摯に耳を傾け、複数の選択肢を示しながら丁寧に説明してくれるパートナーを選びましょう。円滑なコミュニケーションが、満足度の高い家づくりに繋がります。

狭小地 注文住宅に関するQ&A

Q1. 何坪からが「狭小地」と呼ばれますか?

A1.明確な定義はありませんが、一般的に15坪〜20坪(約50〜66㎡)以下の土地を指すことが多いです。都市部では、このような土地が相続などを機に市場に出てくることがあります。

Q2. 10坪の土地でも家は建てられますか?

A2. はい、可能です。ただし、3階建てや地下室の活用など、空間を最大限に活かす設計力が求められます。建築基準法上の制限も厳しくなるため、経験豊富な専門家への相談が不可欠です。

Q3. 駐車場を作ることはできますか?

A3. はい、可能です。ビルトインガレージ(1階部分を駐車場にする)が一般的ですが、その分、居住スペースは2階以上になります。車両のサイズや、他の居住スペースとの兼ね合いを十分に検討する必要があります。

まとめ

狭小地での注文住宅建築は、駅近などの好立地を手に入れやすく総費用を抑えられる可能性があるというメリットの一方で、建築コストの上昇や法規制、将来的な増改築の難しさなどの課題もあります。

狭小地での注文住宅建築の成功のカギは、豊富な経験を持つ設計事務所や建築士に依頼することです。横方向だけでなく縦方向のボリュームを生かした空間設計の工夫によって、収納力や採光、プライバシーに配慮しながら、狭小地の特性を活かした開放的で機能的な住空間を作り出すことが可能です。

土地選びの段階から専門家に相談して綿密な計画を立てることで、狭小地ならではの魅力的な住まいづくりを実現できるでしょう。

Penthouse Studio一級建築士事務所では、施主様の理想の家づくりにあたって、設計だけではなく資金計画や土地のご紹介、建設工事とその後のアフターフォローまで、建築エージェントとして全てのプロセスに関わらせていただきます。

また、首都圏の狭小エリアを中心に、戸建注文住宅の設計を400件以上担当した実績もございます。

施主様を決して後悔させないよう、複数の選択肢を示しながら家づくりのプロセスを慎重に歩みます。

施工事例も更新中ですのでぜひご覧ください。